나뿐만 아니라 눈큰이도 머리가 다들 장난 아니게 길고 지저분해졌다.

그동안 퇴근이후에 남는 시간은 모두 촛불을 밝히는데 투자(!)했기 때문이다.

드디어 어제 벼르고 별렀던 머리를 하러 이대 앞에 있는 미용실을 찾았다.

대학원 논문 쓰고 나서 다니기 시작한 곳이니깐 벌써 년차로 7년째 똑같은 헤어디자이너에게 내 머리를 맡긴 셈이다.

대학 다닐때까지 난 꼽슬인 내 머리가 결단코 맘에 들지 않았다. 학교 앞 미용실을 다녔지만 신통치 않아, 아침에 일어나 드라이기로 별짓을 다해봤지만 꼽슬인 머리가 펴지지 않았다. 늘 만화나 혹은 영화에서 생머리를 휘날리는 남자들을 보면 더없이 부러웠었다. 나의 머리를 맡길 진정한 고수를 찾아 점점 영역을 넓혀 찾아간 곳이 바로 이 미용실이다. 그는 나의 불평을 듣더니 오히려 내 꼽슬을 더욱 살리는 머리스타일을 연출해 주었다.

"손님 머리카락은 남들이 부러워하는 머리카락이예요. 남들은 비싼 돈들여가며 파마해서 손님 머리카락처럼 만들려고 하니깐요"

처음에 그 머리를 하고 학교에 갔을 때 아는 교수님 왈 "완전 생양아치 됐네" 주변 대학원 후배들 "논문 쓰고 취직 안되어서 스트레스가 많은가봐 형! 너무 쥐어 뜯지 말어"

급기야 같이 살고 있던 형은 어머니께 전화를 걸어 "얘 취직못한다고 너무 스트레스 주지 마! 완전 요즘 머리까지 폭탄 맞은 듯 하고 다녀. 불쌍해 죽겠어"

그렇게 몇달동안 내 머리를 그 미용사에게 맡긴 후 내 머리스탈을 나 스스로도, 그리고 주변 사람들도 받아들여주기 시작했다. 새로 만나는 사람도 "헤어스탈 쥑이네요"라는 말을 듣기까지 했으니 이건 천지개벽할 일이었다.

더군다나 이전에는 그 짧은 머리를 펴겠다고 아침마다 빗과 헤어드라이기를 들고 사투를 벌였지만, 이제는 그냥 약간의 왁스와 손가락으로 간단하게 머리연출을 끝낼 수 있으니 그 수고로움을 덜은 것 또한 획기적인 혁신이었다.

기어이 나는 그 미용사에게 당당하게 '헤어 디자이너'라는 명칭을 선사하는 데 주저하지 않았다.

그렇게 해서 여기까지 왔다. 결혼하고 난 후(어쩌면 그 전?) 눈큰이도 나의 추천으로 그분께 머리를 맡기고 난 후에는 절대로 딴 데 가서 머리를 하지 않게 되었다. 그러다 보니 그 미용실에서 알바로 머리를 감겨주는 사람까지 나를 알아본다.

"어머! 살 많이 찌셨네요?"

"네! 요즘 많이 듣는 소리입니다. 다리가 좀 아파서 그동안 몸을 못 놀렸거든요."

"네. 아~ 그러고 보니 다리 보조기도 풀으셨네요."

"네. 그래서 요즘 목표는 자나깨나 살빼기입니다. 오늘도 헤어디자이너분께 어려운 요청 하려구요. 짧게 깍아주되 살쪄보이지 않게 깎아달라구요"

"네. 쉽지 않은 요청이군요."

(이상은 머리 감겨주는 분이 머리에 거품을 박박 뭍이며 나눈 대화!)

"머리 많이 길렀죠?"

"네, 많이 자랐네요."

"이참에 길러보면 어떨까요?"

"별로 권해드리고 싶지 않네요."

"네, 그럼 짧게 깎아주세요. 대신 살쪄보이지 않게 깎아주세요."

"아무래도 그건 어려울 것 같습니다. 지저분한 부분만 쳐 드릴께요."

"네"

(이상은 7년차 내 머리를 전문으로 다듬어주는 헤어디자이너와 나눈 대화)

오늘 얘기는 이 얘기보다는 이대 앞 거리에 대해서 이야기하려고 한다. 눈큰이의 파마하는 시간이 생각보다 늦어져 9시가 넘어서야 미용실에서 나왔다. 그녀는 오래간만에 짧은 파마를 한 터라 그에 어울리는 귀걸이 하나를 사려고 미용실에서 얼마 떨어지지 않은 악세서리점을 찾아들어갔다. 문제는 어렵게 고른 귀걸이를 돈만 지불한 후 가져오지 않고 집으로 온 것이다.

그것도 오늘 아침이 되서야 귀걸이를 안가져온 사실을 알았다.

오늘 점심시간 나는 직장동료들과의 식사대신 가벼운 책 한 권 들고 지하철을 타고 이대역에서 내렸다. 저녁보다는 훨씬 한산한 골목들을 지나 어제 들렀던 가게를 찾아갔지만 엥? 문을 아직 열지 않은 것이다. 이런...

혹시 몰라, 그 가게 앞에서 한 15분을 서서 책을 읽었다. 그래도 밥시간까지 축내면서 찾아온 곳인데... 어쩔 수 없이 점심시간이 끝나가서 다시 천천히 지하철역으로 발걸음을 돌리면서, 그동안 저녁 어스름할때만 찾았던 이대 거리들이 눈에 하나하나 선명하게 들어왔다. 요즘 경제가 어렵다 어렵다 했는데 정말로 많은 작은 가게들이 장사를 하지 않는 듯했고, 어떤 곳은 가게 앞이 마치 쓰레기장처럼 셔터 앞에 쓰레기 범벅인 곳들도 있었다. 세상에 그 옆집은 그에 아랑곳하지 않고 버젓이 옷가지를 내놓고 장사를 한단 말인가?

골목골목 옷가게며, 악세사리 점이 한 뼘 한 뻠 붙어있고, 사람들이 물결을 이루던 곳에 어느 덧 거대한 대형 건물들이 들어서고 이전의 한 뼘 가게들은 그만큼 더 초라해지고 볼품없어졌다. apm이라는 건물이 이대 내려가는 길에 정말 흉측한 규모를 드러내고 있었고, 그 건물 주변은 이전의 아기자기함을 완전히 잃어버리고 스러져가고 있었다.

저 건물, 동대문 운동장에서 본 거 같은데... 이대기차역에는 밀리오레가, 그리고 이대지하철 역에는 apm이 드러섰다는 것은 참 슬픈 모습이다. 각 지역은 그 지역이 간직한 전통이 있어야 그 멋이 은근히 베어나오는 건데, 똑같은 대형 건물이 동대문에도, 이대 주변에도 드러서면서 획일화로 인한 폐해가 고스란히 느껴지는 장면이었다. 글쎄다, 많은 여성들과 연인들이 꼭 상품을 사기 위해 이전 미로같은 이대 골목들을 돌아다녔을까? 장담할 수는 없지만, 꼭 그랬던 것은 아니었을 거라 생각이 든다. 골목골목마다 예상치 못했던 특이한 가게가 있었던가 하면, 가끔은 특이한 곳에 찻집이 있는 등... 그 아기자기함과 여대라는 생기발랄함이 독특한 분위기를 자아냈던 것이 아니었을까? 수다도 떨며 거리를 걷다가 무작정 윗골목으로 발길가는데로 걷기도 했던 것이 아니었을까?

모르겠다. 저 대형 패션몰이 얼마나 투자한 만큼의 효과를 볼 수 있을지도 약간은 의문이 들지만, 정작 이대앞이라는 이전의 독특한 분위기는 이제 오래전부터 셔터가 내려져있는 가게들이 눈에 띄게 많은 것만큼 사그라 드는 것만은 확실하다.

apm(이 상호가 맞나?)이라는 새 건물 앞 공터에 잠시 서서 또 하나의 추억 속 거리가 사라져버렸고, 또 사라져 갈꺼라는 생각에 약간은 서글퍼진 점심시간이었다. 어제 귀걸이만 잘 챙겨왔더라도 이런 씁쓸한 맛은 느끼지 않았을텐데...

잘가라! 이대앞의 아우라여~

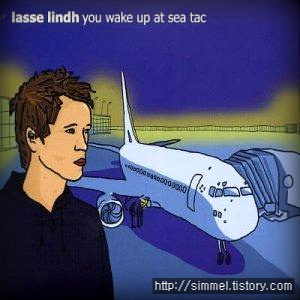

함께 듣는 음악은 lasse Lindh의 "You wake up at sea tac"(2000) 중 3번 곡 "c'mon through"이다.

그동안 퇴근이후에 남는 시간은 모두 촛불을 밝히는데 투자(!)했기 때문이다.

드디어 어제 벼르고 별렀던 머리를 하러 이대 앞에 있는 미용실을 찾았다.

대학원 논문 쓰고 나서 다니기 시작한 곳이니깐 벌써 년차로 7년째 똑같은 헤어디자이너에게 내 머리를 맡긴 셈이다.

대학 다닐때까지 난 꼽슬인 내 머리가 결단코 맘에 들지 않았다. 학교 앞 미용실을 다녔지만 신통치 않아, 아침에 일어나 드라이기로 별짓을 다해봤지만 꼽슬인 머리가 펴지지 않았다. 늘 만화나 혹은 영화에서 생머리를 휘날리는 남자들을 보면 더없이 부러웠었다. 나의 머리를 맡길 진정한 고수를 찾아 점점 영역을 넓혀 찾아간 곳이 바로 이 미용실이다. 그는 나의 불평을 듣더니 오히려 내 꼽슬을 더욱 살리는 머리스타일을 연출해 주었다.

"손님 머리카락은 남들이 부러워하는 머리카락이예요. 남들은 비싼 돈들여가며 파마해서 손님 머리카락처럼 만들려고 하니깐요"

처음에 그 머리를 하고 학교에 갔을 때 아는 교수님 왈 "완전 생양아치 됐네" 주변 대학원 후배들 "논문 쓰고 취직 안되어서 스트레스가 많은가봐 형! 너무 쥐어 뜯지 말어"

급기야 같이 살고 있던 형은 어머니께 전화를 걸어 "얘 취직못한다고 너무 스트레스 주지 마! 완전 요즘 머리까지 폭탄 맞은 듯 하고 다녀. 불쌍해 죽겠어"

그렇게 몇달동안 내 머리를 그 미용사에게 맡긴 후 내 머리스탈을 나 스스로도, 그리고 주변 사람들도 받아들여주기 시작했다. 새로 만나는 사람도 "헤어스탈 쥑이네요"라는 말을 듣기까지 했으니 이건 천지개벽할 일이었다.

더군다나 이전에는 그 짧은 머리를 펴겠다고 아침마다 빗과 헤어드라이기를 들고 사투를 벌였지만, 이제는 그냥 약간의 왁스와 손가락으로 간단하게 머리연출을 끝낼 수 있으니 그 수고로움을 덜은 것 또한 획기적인 혁신이었다.

기어이 나는 그 미용사에게 당당하게 '헤어 디자이너'라는 명칭을 선사하는 데 주저하지 않았다.

그렇게 해서 여기까지 왔다. 결혼하고 난 후(어쩌면 그 전?) 눈큰이도 나의 추천으로 그분께 머리를 맡기고 난 후에는 절대로 딴 데 가서 머리를 하지 않게 되었다. 그러다 보니 그 미용실에서 알바로 머리를 감겨주는 사람까지 나를 알아본다.

"어머! 살 많이 찌셨네요?"

"네! 요즘 많이 듣는 소리입니다. 다리가 좀 아파서 그동안 몸을 못 놀렸거든요."

"네. 아~ 그러고 보니 다리 보조기도 풀으셨네요."

"네. 그래서 요즘 목표는 자나깨나 살빼기입니다. 오늘도 헤어디자이너분께 어려운 요청 하려구요. 짧게 깍아주되 살쪄보이지 않게 깎아달라구요"

"네. 쉽지 않은 요청이군요."

(이상은 머리 감겨주는 분이 머리에 거품을 박박 뭍이며 나눈 대화!)

"머리 많이 길렀죠?"

"네, 많이 자랐네요."

"이참에 길러보면 어떨까요?"

"별로 권해드리고 싶지 않네요."

"네, 그럼 짧게 깎아주세요. 대신 살쪄보이지 않게 깎아주세요."

"아무래도 그건 어려울 것 같습니다. 지저분한 부분만 쳐 드릴께요."

"네"

(이상은 7년차 내 머리를 전문으로 다듬어주는 헤어디자이너와 나눈 대화)

오늘 얘기는 이 얘기보다는 이대 앞 거리에 대해서 이야기하려고 한다. 눈큰이의 파마하는 시간이 생각보다 늦어져 9시가 넘어서야 미용실에서 나왔다. 그녀는 오래간만에 짧은 파마를 한 터라 그에 어울리는 귀걸이 하나를 사려고 미용실에서 얼마 떨어지지 않은 악세서리점을 찾아들어갔다. 문제는 어렵게 고른 귀걸이를 돈만 지불한 후 가져오지 않고 집으로 온 것이다.

그것도 오늘 아침이 되서야 귀걸이를 안가져온 사실을 알았다.

오늘 점심시간 나는 직장동료들과의 식사대신 가벼운 책 한 권 들고 지하철을 타고 이대역에서 내렸다. 저녁보다는 훨씬 한산한 골목들을 지나 어제 들렀던 가게를 찾아갔지만 엥? 문을 아직 열지 않은 것이다. 이런...

혹시 몰라, 그 가게 앞에서 한 15분을 서서 책을 읽었다. 그래도 밥시간까지 축내면서 찾아온 곳인데... 어쩔 수 없이 점심시간이 끝나가서 다시 천천히 지하철역으로 발걸음을 돌리면서, 그동안 저녁 어스름할때만 찾았던 이대 거리들이 눈에 하나하나 선명하게 들어왔다. 요즘 경제가 어렵다 어렵다 했는데 정말로 많은 작은 가게들이 장사를 하지 않는 듯했고, 어떤 곳은 가게 앞이 마치 쓰레기장처럼 셔터 앞에 쓰레기 범벅인 곳들도 있었다. 세상에 그 옆집은 그에 아랑곳하지 않고 버젓이 옷가지를 내놓고 장사를 한단 말인가?

골목골목 옷가게며, 악세사리 점이 한 뼘 한 뻠 붙어있고, 사람들이 물결을 이루던 곳에 어느 덧 거대한 대형 건물들이 들어서고 이전의 한 뼘 가게들은 그만큼 더 초라해지고 볼품없어졌다. apm이라는 건물이 이대 내려가는 길에 정말 흉측한 규모를 드러내고 있었고, 그 건물 주변은 이전의 아기자기함을 완전히 잃어버리고 스러져가고 있었다.

저 건물, 동대문 운동장에서 본 거 같은데... 이대기차역에는 밀리오레가, 그리고 이대지하철 역에는 apm이 드러섰다는 것은 참 슬픈 모습이다. 각 지역은 그 지역이 간직한 전통이 있어야 그 멋이 은근히 베어나오는 건데, 똑같은 대형 건물이 동대문에도, 이대 주변에도 드러서면서 획일화로 인한 폐해가 고스란히 느껴지는 장면이었다. 글쎄다, 많은 여성들과 연인들이 꼭 상품을 사기 위해 이전 미로같은 이대 골목들을 돌아다녔을까? 장담할 수는 없지만, 꼭 그랬던 것은 아니었을 거라 생각이 든다. 골목골목마다 예상치 못했던 특이한 가게가 있었던가 하면, 가끔은 특이한 곳에 찻집이 있는 등... 그 아기자기함과 여대라는 생기발랄함이 독특한 분위기를 자아냈던 것이 아니었을까? 수다도 떨며 거리를 걷다가 무작정 윗골목으로 발길가는데로 걷기도 했던 것이 아니었을까?

모르겠다. 저 대형 패션몰이 얼마나 투자한 만큼의 효과를 볼 수 있을지도 약간은 의문이 들지만, 정작 이대앞이라는 이전의 독특한 분위기는 이제 오래전부터 셔터가 내려져있는 가게들이 눈에 띄게 많은 것만큼 사그라 드는 것만은 확실하다.

apm(이 상호가 맞나?)이라는 새 건물 앞 공터에 잠시 서서 또 하나의 추억 속 거리가 사라져버렸고, 또 사라져 갈꺼라는 생각에 약간은 서글퍼진 점심시간이었다. 어제 귀걸이만 잘 챙겨왔더라도 이런 씁쓸한 맛은 느끼지 않았을텐데...

잘가라! 이대앞의 아우라여~

함께 듣는 음악은 lasse Lindh의 "You wake up at sea tac"(2000) 중 3번 곡 "c'mon through"이다.

출처 : 안토니오 서재

'between life and music' 카테고리의 다른 글

| 생일 축하 합니다. (4) | 2008.07.03 |

|---|---|

| 인터넷과 촛불 - The Silence Of a Candle (6) | 2008.07.03 |

| 제발 아니기를 - The Nightingale (0) | 2008.06.03 |

| 재활 - Follow Me (1) | 2008.05.31 |

| '촛불집회'-'How Insensitive' (2) | 2008.05.14 |