그러니깐 또 어제 일이다.

모처럼 신문을 가방에 접어놓고 집에 와서 '그래! 오늘은 한 번 처음부터 끝까지 읽어보자'하며 침대에서 신문을 읽기 시작했다. 그러나... 정말 읽는 내용들이 선거철과 겹쳐 아주 가관이다. 중간쯤의 경제면에 가서는 점점 인내에 한계를 느끼기 시작하였다.

밤 11시 30분쯤이었던 거 같다. 일전에 같은 회사에 다녔었고, 지금은 다른 곳에 다니지만 나와 같은 단지에 사는 선배에게서 전화가 왔다. 역시나 혀가 상당히 꼬부라져 있었다.

"오~ 나와라. 내가 족발살테니깐 니가 소주사라"

같은 단지에 살면서도 제대로 전화연락 못했던 미안한 마음이 앞서 주섬주섬 옷을 입고 보조기를 차고 내려갔다. 공원 공터 시소에 젖은 빨래마냥 축 걸려있는 선배의 모습이 가로등불아래 검게 보였다.

"오~ 오래가마니다. 자! 가자!"

"어휴~ 왜 이렇게 많이 마셨어요. 이러구선 어떻게 저와 또 술을 마시겠어요. 선배님!"

한 놈은 다리를 절뚝이며, 또 다른 한 사람은 걸음마다 술이 찌걱찌걱 흘러나올것 같은 비틀거림으로 엉켜 단지 앞 맥주집을 찾았다. 요즘은 아침부터 아는 선배의 선거운동을 돕는다고 했다.

이젠 대학후배들도 그 후보를 기억 못한다는 사실에 분개해 했다.

"20년이 넘었어요. 지금 대학생들은 그 즈음에 태어난 아이들이니 기억못하는 게 당연하죠"

"그래? 그럼 넌 내가 20년이 넘도록 미국 비자가 아직도 발급 안되는 게 당연하다고 보냐?"

취한 입이지만 말이 어찌나 바른지.... 나 스스로 머뭇거린다. 그러니깐 미 대사관의 담을 넘으려고 했던 게 20년도 더 지난 일인데 너무 황당하다는 생각을 잠시 했다.

그러더니 툭 ~ 한마디를 던진다.

"야~ 너 파란나라를 보았냐?"

"네?"

"파란 나라를 보았니? 이런 노래 몰라? 그 파란나라를 보았냐구"

"??"

"혜은이한테는 미안하지만! 씨발 이나라가 온통 파란나라예요. 파란나라~"

그제서야 이 살벌한 조크를 알아차리고 씁쓸히 웃었다.

"선배님! 파란하늘이 있으면 또 세상이 샛노랗게 보일때도 벌겋게 보일 때도 있는 법이잖아요. 뭘 그렇게 조급해 하세요."

맥주를 양주와 섞어 마시는 둥 마는 둥 하면서 노래방까지 가자며 막무가내로 노래방안까지 들어가 있던 선배를 끌어내어 아파트 문 안에 구겨넣고 집에 온 시간은 1시가 다 되어서였다. 모처럼 반갑게 만나서 얘기도 해보고 싶었지만... 역시나 그 선배는 내 예상을 전혀 벗어나지 않은 모습으로 오랜만에 또 만나 또 "잘 해라~ 이 새끼! 네가 잘 해야 하는 거 알지? 우리가 어떻게 만든 곳인데?"를 연발했다.

오늘 하루 내내 귀에서 '파란 나라를 보았니? 꿈과 사랑이 가득한~' 노래가 맴돌았다.

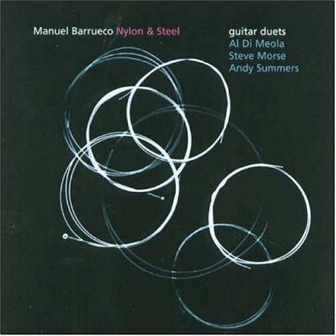

함께 듣는 음악은 Manuel Barrueco의 "Nylon & Steel"(2001)앨범 중 Steve Morse와 함께 연주한 5번 곡 "Cavatina"이다.

모처럼 신문을 가방에 접어놓고 집에 와서 '그래! 오늘은 한 번 처음부터 끝까지 읽어보자'하며 침대에서 신문을 읽기 시작했다. 그러나... 정말 읽는 내용들이 선거철과 겹쳐 아주 가관이다. 중간쯤의 경제면에 가서는 점점 인내에 한계를 느끼기 시작하였다.

밤 11시 30분쯤이었던 거 같다. 일전에 같은 회사에 다녔었고, 지금은 다른 곳에 다니지만 나와 같은 단지에 사는 선배에게서 전화가 왔다. 역시나 혀가 상당히 꼬부라져 있었다.

"오~ 나와라. 내가 족발살테니깐 니가 소주사라"

같은 단지에 살면서도 제대로 전화연락 못했던 미안한 마음이 앞서 주섬주섬 옷을 입고 보조기를 차고 내려갔다. 공원 공터 시소에 젖은 빨래마냥 축 걸려있는 선배의 모습이 가로등불아래 검게 보였다.

"오~ 오래가마니다. 자! 가자!"

"어휴~ 왜 이렇게 많이 마셨어요. 이러구선 어떻게 저와 또 술을 마시겠어요. 선배님!"

한 놈은 다리를 절뚝이며, 또 다른 한 사람은 걸음마다 술이 찌걱찌걱 흘러나올것 같은 비틀거림으로 엉켜 단지 앞 맥주집을 찾았다. 요즘은 아침부터 아는 선배의 선거운동을 돕는다고 했다.

이젠 대학후배들도 그 후보를 기억 못한다는 사실에 분개해 했다.

"20년이 넘었어요. 지금 대학생들은 그 즈음에 태어난 아이들이니 기억못하는 게 당연하죠"

"그래? 그럼 넌 내가 20년이 넘도록 미국 비자가 아직도 발급 안되는 게 당연하다고 보냐?"

취한 입이지만 말이 어찌나 바른지.... 나 스스로 머뭇거린다. 그러니깐 미 대사관의 담을 넘으려고 했던 게 20년도 더 지난 일인데 너무 황당하다는 생각을 잠시 했다.

그러더니 툭 ~ 한마디를 던진다.

"야~ 너 파란나라를 보았냐?"

"네?"

"파란 나라를 보았니? 이런 노래 몰라? 그 파란나라를 보았냐구"

"??"

"혜은이한테는 미안하지만! 씨발 이나라가 온통 파란나라예요. 파란나라~"

그제서야 이 살벌한 조크를 알아차리고 씁쓸히 웃었다.

"선배님! 파란하늘이 있으면 또 세상이 샛노랗게 보일때도 벌겋게 보일 때도 있는 법이잖아요. 뭘 그렇게 조급해 하세요."

맥주를 양주와 섞어 마시는 둥 마는 둥 하면서 노래방까지 가자며 막무가내로 노래방안까지 들어가 있던 선배를 끌어내어 아파트 문 안에 구겨넣고 집에 온 시간은 1시가 다 되어서였다. 모처럼 반갑게 만나서 얘기도 해보고 싶었지만... 역시나 그 선배는 내 예상을 전혀 벗어나지 않은 모습으로 오랜만에 또 만나 또 "잘 해라~ 이 새끼! 네가 잘 해야 하는 거 알지? 우리가 어떻게 만든 곳인데?"를 연발했다.

오늘 하루 내내 귀에서 '파란 나라를 보았니? 꿈과 사랑이 가득한~' 노래가 맴돌았다.

함께 듣는 음악은 Manuel Barrueco의 "Nylon & Steel"(2001)앨범 중 Steve Morse와 함께 연주한 5번 곡 "Cavatina"이다.

출처 : 안토니오 서재

유튜브에 자료가 없어 John Williams 연주로 대신합니다. ^^

'between life and music' 카테고리의 다른 글

| '불평은 이제 그만' - 'One day' (2) | 2008.04.21 |

|---|---|

| "다시" - "기억상실" (3) | 2008.04.09 |

| '하루를 견디다' - 'Stumme Worte' (2) | 2008.04.04 |

| '망각이 편한 세상' - 'Making Love In the Afternoon' (2) | 2008.03.24 |

| '고수들이 많다' - 'Moon River' (2) | 2008.03.22 |